Der Begriff Rosenmontag klingt nach Blüten, Duft und Romantik. Doch was hat dieser närrische Höhepunkt des Karnevals wirklich mit Rosen zu tun? Und welche Rolle spielt die Rose in Pflanzenheilkunde und Kulturgeschichte? Dieser Artikel beleuchtet die spannenden Hintergründe – von der Namensherkunft des Feiertages bis hin zu heilenden und symbolischen Kräften einer der berühmtesten Pflanzen der Welt.

Der Rosenmontag ist der wichtigste Tag des Straßenkarnevals, besonders in Städten wie Köln, Düsseldorf und Mainz.

Entgegen einer weit verbreiteten Annahme hat der Name jedoch nichts mit der Blume Rose zu tun. Der Begriff leitet sich höchstwahrscheinlich vom mittelhochdeutschen Wort „rasen“ ab, was so viel bedeutet wie „toben“ oder „ausgelassen sein“. Rosenmontag wäre demnach der „rasende“ oder „tobende Montag“ – was zum bunten Treiben der Karnevalszüge bestens passt.

Eine andere Erklärung verweist auf den kirchlichen Begriff „Rosensonntag“ (Laetare), einen Freudentag im Kirchenjahr, an dem der Papst früher eine goldene Rose segnete. Sprachliche Entwicklungen könnten dazu geführt haben, dass sich der Name im Volksmund wandelte. Historisch gesichert ist jedoch vor allem der Bezug zum ausgelassenen Feiern.

Die Rose gehört zu den bekanntesten und zugleich vielseitigsten Pflanzen der Welt. Kaum eine andere Blume verbindet auf so eindrucksvolle Weise biologische Raffinesse, medizinische Wirkung, kulinarischen Genuss und eine jahrtausendealte kulturelle Symbolkraft. Botanisch zählt sie zur Gattung Rosa innerhalb der Familie der Rosengewächse. Weltweit sind über hundert Wildarten bekannt, dazu kommen mehrere Tausend Zuchtformen, die durch intensive Gartenkultur entstanden sind.

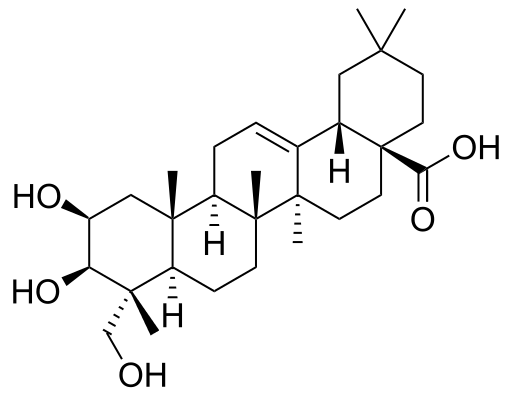

Biologisch betrachtet sind Rosen meist verholzende Sträucher, seltener Kletterpflanzen oder bodendeckende Arten. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal sind ihre sogenannten „Dornen“ – botanisch korrekt handelt es sich jedoch um Stacheln, da sie keine umgewandelten Pflanzenteile mit Leitgewebe darstellen, sondern lediglich Auswüchse der Epidermis. Die Blätter sind in der Regel unpaarig gefiedert und besitzen gesägte Blattränder. Wildrosen zeigen meist fünf Blütenblätter, während Zuchtrosen durch jahrhundertelange Selektion stark gefüllte Blüten mit zahlreichen Kronblättern entwickelt haben. Nach der Blüte entstehen Hagebutten, leuchtend rote bis orangefarbene Sammelnussfrüchte, die im Herbst reifen und ökologisch, kulinarisch wie gesundheitlich bedeutsam sind.

Die Inhaltsstoffe der Rose sind bemerkenswert vielfältig. Besonders die Früchte vieler Wildarten, etwa der Hundsrose, sind reich an Vitamin C, daneben enthalten sie Flavonoide, Fruchtsäuren, Pektine und Carotinoide. In den Blütenblättern finden sich ätherische Öle mit komplexer Zusammensetzung – darunter Geraniol, Citronellol und Nerol –, die für den charakteristischen Duft verantwortlich sind. Diese Öle wirken antibakteriell, entzündungshemmend und beruhigend. Gerbstoffe unterstützen zudem die zusammenziehende (adstringierende) Wirkung auf Haut und Schleimhäute.

Die Heilkraft der Rose ist seit der Antike bekannt. Hagebuttentee wird traditionell zur Stärkung des Immunsystems, bei Erkältungen und zur Unterstützung der Gelenkfunktion eingesetzt. Auch entzündungshemmende Eigenschaften finden sich in der Rose. Ätherisches Rosenöl findet in der Aromatherapie Anwendung, wo es stimmungsaufhellend und entspannend wirkt. Diese aromatische Öl wird aus den Blüten gewonnen und ist eines der kostbarsten ätherischen Öle der Welt. Rosenwasser wird in der Naturheilkunde zur Pflege empfindlicher Haut sowie zur Linderung leichter Entzündungen genutzt. In Klostergärten des Mittelalters war die Rose daher eine geschätzte Arzneipflanze.

Auch in der Küche entfaltet die Rose ihren Reiz. Essbare Rosenblätter – selbstverständlich unbehandelt und aus geeigneten Sorten – werden kandiert, zu Sirup verarbeitet oder als aromatische Zutat in Desserts verwendet. Besonders in der orientalischen Küche spielt Rosenwasser eine wichtige Rolle, etwa in Süßspeisen, Gebäck oder Getränken. Hagebutten eignen sich hervorragend für Marmeladen, Mus, Gelee oder Früchtetee. Ihr fruchtig-säuerlicher Geschmack macht sie zu einer wertvollen Vitaminquelle in der Herbst- und Winterküche.

Kulturhistorisch begleitet die Rose die Menschheit seit Jahrtausenden. Im antiken Griechenland war sie der Göttin Aphrodite geweiht und galt als Sinnbild von Schönheit und Liebe. Im Römisches Reich schmückten Rosen Feste, Villen und Bankette; zugleich standen sie für Vergänglichkeit und Luxus. Im christlichen Mittelalter erhielt die Rose eine neue Deutung: Sie wurde zum Symbol der Jungfrau Maria, zur „Rosa mystica“, und fand Eingang in religiöse Kunst und Dichtung. Der Rosenkranz verdankt seinen Namen dieser spirituellen Bildwelt. Später prägte die Rose auch weltliche Geschichte – etwa als Emblem im englischen „Rosenkrieg“ oder als politisches Symbol sozialer Bewegungen.

Symbolisch vereint die Rose scheinbare Gegensätze. Sie steht für Liebe und Leidenschaft, Reinheit und Geheimnis, Leben und Vergänglichkeit. Ihre zarten Blütenblätter kontrastieren mit ihren schützenden Stacheln – ein Bild für Schönheit, die nicht ohne Schutz existiert. Die rote Rose gilt als universelles Zeichen romantischer Liebe, die weiße symbolisiert Unschuld und Neubeginn, während gelbe Rosen Freundschaft oder Eifersucht ausdrücken können. Kaum ein literarisches Motiv wurde so häufig besungen, gemalt oder beschrieben wie diese Blume.

So ist die Rose weit mehr als eine dekorative Gartenpflanze. Sie ist ein biologisch faszinierendes Gewächs, eine traditionsreiche Heilpflanze, eine aromatische Zutat in der Küche und ein kulturelles Symbol von außergewöhnlicher Tiefe. Ihre Geschichte ist eng mit der Geschichte des Menschen verwoben – und ihr Duft erinnert bis heute daran.

Bilder: www.pixabay.com