Ashwagandha (Withania somnifera), auch bekannt unter den Namen Schlafbeere, indischer Ginseng oder Winterkirsche, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae). Sie ist vor allem in der ayurvedischen Heilkunde als adaptogenes Kraut bekannt, das dabei hilft, den Körper bei Stress zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. Der Name „Ashwagandha“ leitet sich vom Sanskrit ab und bedeutet so viel wie „Geruch eines Pferdes“, was sich auf die starke, erdige Duftnote der Wurzel bezieht und gleichzeitig die Kraft symbolisiert, die man durch die Einnahme der Pflanze erlangen soll. Wegen ihrer wohltuenden Eigenschaften wird die Pflanze mittlerweile weltweit geschätzt und angewendet.

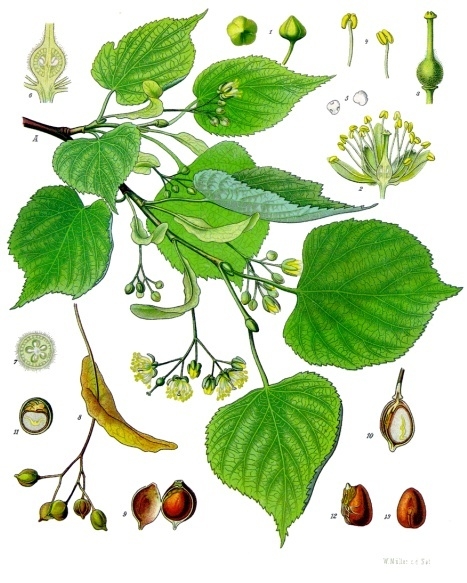

Botanische Merkmale

Die Pflanze wächst als kleiner, buschiger Strauch, der in den trockenen Regionen Indiens, Nordafrikas und des Nahen Ostens beheimatet ist. Es ist eine mehrjährige Pflanze, die und eine Höhe von etwa 30 bis 90 cm erreichen kann. Die Blätter sind weich und grün, während die kleinen, unscheinbaren Blüten eine gelbliche Farbe haben. Die kleinen, gelblich orangefarbenen Früchte sind von Blättern umhüllt und erinnern an die Früchte von Physalis.

Inhaltsstoffe

Die wichtigsten Wirkstoffe finden sich in den Wurzeln und Früchten der Pflanze. Hauptwirkstoffe der Schlafbeere sind verschiedene Withanolide, vor allem das Alkaloid Somniferin. Auch finden sich Saponine und geringe Mengen von Nikotin in der Pflanze.

Namensherkunft

Den Namen Schlafbeere verdankt die Pflanze der schlaffördernden und beruhigenden Wirkung des Somniferins. Dieser Wirkstoff, dessen Name sich vom lateinischen „somnus“ für Schlaf ableitet, hat zudem eine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung.

Ashwagandha in der traditionellen ayurvedischen Medizin

In der traditionellen ayurvedischen Medizin wird Ashwagandha zur Förderung der Vitalität, zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung der geistigen und körperlichen Ausdauer eingesetzt. Es ist auch bekannt dafür, das Gleichgewicht von Vata, Pitta und Kapha zu fördern, den drei Lebensenergien, die in der ayurvedischen Heilkunde eine zentrale Rolle spielen.

Aphrodisierende Wirkung von Ashwagandha

Ashwagandha wird in vielen traditionellen Kulturen auch als natürliches Aphrodisiakum geschätzt. Besonders die adaptogenen Eigenschaften der Pflanze – ihre Fähigkeit, den Körper zu harmonisieren und seine Reaktion auf Stress zu regulieren – tragen zu einer Steigerung der Libido und sexuellen Energie bei. Die Wurzel von Ashwagandha wirkt dabei auf das Hormon-System und kann die Produktion von Testosteron unterstützen, was sowohl bei Männern als auch bei Frauen zu einer gesteigerten sexuellen Vitalität führen kann.

Ein weiterer Grund für die aphrodisierende Wirkung könnte in der beruhigenden Wirkung von Ashwagandha auf das Nervensystem liegen. Stress ist ein bekannter Libido-Killer, und durch die Regulierung von Stresshormonen wie Cortisol hilft Ashwagandha, das emotionale Gleichgewicht zu fördern und das Verlangen zu steigern.

Zahlreiche Studien belegen, dass Ashwagandha auch eine positive Wirkung auf die Fruchtbarkeit und sexuelle Funktion hat. Insbesondere bei Männern konnte in Untersuchungen eine Verbesserung der Spermienqualität und eine Steigerung der Fruchtbarkeit nachgewiesen werden.

Verwendete Pflanzenteile

Von Ashwagandha werden vor allem die Wurzeln und in geringerem Maße auch die Blätter für die Herstellung von Heilmitteln genutzt. Diese beiden Pflanzenteile unterscheiden sich aufgrund unterschiedlicher Wirkstoffkonzentrationen und -kompositionen in ihren Anwendungen und Wirkungen.

Die Wurzeln von Ashwagandha sind der wichtigste und am häufigsten genutzte Pflanzenteil. Sie enthalten die meisten wirksamen Inhaltsstoffe.

Anwendungsgebiete:

- Stressbewältigung und Unterstützung des Nervensystems (als Adaptogen)

- Körperliche und geistige Beruhigung

- Steigerung der körperlichen und geistigen Ausdauer

- Stärkung des Immunsystems

- Verbesserung der sexuellen Leistungsfähigkeit, Potenz und Steigerung der Libido

- Optimierung der Fruchtbarkeit und Unterstützung des hormonellen Gleichgewichts, insbesondere bei Männern (durch die Regulierung des Testosteronspiegels)

- Förderung eines gesunden Schlafs und geistiger Klarheit

Die Wurzeln werden typischerweise in Form von Pulver, Extrakten, Tinkturen oder Kapseln angewendet und oral eingenommen.

Die Blätter von Ashwagandha haben ebenfalls heilkräftige Eigenschaften, sind jedoch weniger potent als die Wurzeln und unterschieden sich zudem in ihrer Wirkung und Anwendung.

Anwendungsgebiete:

- In der traditionellen Medizin werden die Blätter als entzündungshemmende und schmerzlindernde Medizin zur Behandlung von Gelenkbeschwerden und Entzündungen verwendet.

- Hauterkrankungen: Das Auftragen von Blattextrakten auf die Haut wird manchmal zur Behandlung von Wunden oder Hautirritationen empfohlen.

In der Regel innerlich als Pulver oder Extrakt oral eingenommen oder direkt als Zutat in Salben und Cremes für die äußerliche Verwendung.

Die Beeren der Schlafbeere werden im Gegensatz zu Wurzeln und Blättern weniger in der Heilkunde genutzt. Ein Grund hierfür ist, dass sich in den Beeren die wenigsten heilkräftigen Wirkstoffe befinden. Außerdem findet sich in den Beeren die größte Konzentration an potenziell giftigen Wirkstoffen, welche vor allem in den unreifen Beeren vorkommen und in größeren Mengen negative Effekte auslösen können. Die reifen Beeren werden jedoch in einigen Gegenden Indiens und Afrikas als vitaminreiches Nahrungsmittel genutzt.