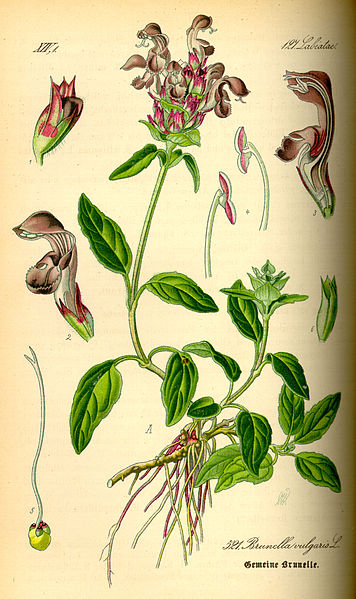

Der Faulbaum (Rhamnus frangula) ist eine Pflanzenart innerhalb der Familie der Kreuzdorngewächse, welche in Strauchform häufig in unseren heimischen Wäldern zu finden ist.

Der Name Faulbaum geht dabei auf den Fäulnisgeruch der Rinde zurück, der besonders intensiv wahrzunehmen ist, wenn man die Rinde mit dem Fingernagel abschabt. Der typische unangenehme Duft der Faulbaumrinde wurde früher genutzt, um Motten von den Kleidern fernzuhalten. Hierzu legten die Menschen frische abgeschälte Rindenstücke inzwischen die Kleidungsstücke. Dies war zwar ein wirksames Mittel, um die Klamotten vor Mottenverbiss zu schützen, allerdings nahmen die Kleider auch den fauligen Geruch der Rinde auf.

Dieser Fäulnisgeruch ist auch ein wichtiges Bestimmungsmerkmal des Faulbaumes. Aufgrund seiner Erscheinung kann der Faulbaum leicht mit der Traubenkirsche verwechselt werden, die dem Faulbaum ähnliche Blattform, Blüten und Früchte hat. Die abgeschabte Rinde der Traubenkirsche duftet zwar auch intensiv, ihr Aroma erinnert aber mehr an Marzipan. Der Faulbaum hingegen wartet mit seinem unverwechselbaren Fäulnisgeruch auf. Eine weitere Möglichkeit der Unterscheidung ist der Blattrand: Beim Faulbaum sind die Blattränder glatt, die Traubenkirsche hat einen leicht gezahnten Blattrand.

Die Rinde des Faulbaums wird auch in der Pflanzenheilkunde angewandt. Als Frangulae cortex wird die Rinde pharmazeutisch als Abführmittel genutzt. Die Hauptanwendung der Rinde ist daher bei kurzzeitigen Verstopfungen. Verantwortlich für die pharmakologische Wirkung sind Glucofranguline. Daneben enthält Faulbaumrinde Frangulaemodinglykoside, Gerbstoffe und Peptidalkaloide. Da die Wirkstoffe in der frischen Rinde chemisch gebunden sind und erst durch chemische Zersetzungsprozesse freigesetzt werden, muss die Pflanzendroge entweder in der Sonne getrocknet und anschließend 1 Jahr gelagert oder aber künstlich durch Erhitzen auf 80 °C – 100 °C gealtert werden, um eine wirksame Medizin zu erhalten.

Der Faulbaum ist auch unter den Namen Pulverholz oder Schießbeere bekannt. Diese Namen gehen auf die Verwendung des Holzes zur Schießpulverherstellung zurück. Die aus Faulbaumholz hergestellte Holzkohle hat einen äußerst geringen Aschegehalt, was sie früher zu einem besonders geeignetem Rohstoff bei der Herstellung von Schwarzpulver gemacht hat. Es ist aber auch möglich, dass der Name Schießbeere nicht auf das Wort Schießen zurück geht, sondern als Schietbeere oder Scheißbeere ursprünglich die abführende Wirkung der Rinde beschrieben hat.

Der Faulbaum hat zwittrige grünlich-weißliche Blüten, die von Hummeln, Bienen, Schlupfwespen und verschiedenen Käfern bestäubt werden. Nach der Bestäubung bilden sich kleine bis 8 mm große Steinfrüchte, die zunächst grün später im Reifeprozess rot werden und bei vollständiger Reife schwarz sind. Die Blütezeit beginnt im Mai und reicht bis in den September. Der Baum bildet dabei immer wieder neue Blüten. So finden sich an einem Baum oftmals Blüten und Früchte in verschiedenen Reifezuständen gleichzeitig. Die ersten reifen Früchte finden sich ab August an den Bäumen, verbleiben aber bis in den Dezember am Baum, bevor sie herabfallen. Die Früchte werden gerne von verschiedenen Vogelarten gefressen, die so für die Verbreitung der Samen sorgen.

In der Literatur werden sämtliche Teile des Faulbaums als leicht giftig eingestuft. Die Giftwirkung gleicht dabei aber der pharmazeutisch genutzten Wirkung des Baumes. Der Konsum von Blättern, Rinde, Blüten oder der unreifen oder reifen Früchte kann zu Übelkeit und Erbrechen sowie zu starkem Durchfall führen. Da für diese Wirkung aber große Mengen an Pflanzenmaterial aufgenommen müssen, sind Vergiftungen selten.

Text: Fabian Kalis

Bildnachweis: Franz Eugen Köhler, Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1897, gemeinfrei